Historie

„In all meinen Arbeiten habe ich versucht, ein wenig von dem Niedlichen und Verspielten wegzukommen, das dem Scherenschnitt alter Prägung anhaftet, sie durch eine andere Thematik lebendiger, reizvoller und auch lebensnaher zu gestalten“

Geschichte des Schattenspiels und Scherenschnitts

Obwohl das Schattenspiel in Asien über eine zweitausendjährige Tradition zurückblicken kann, wurde diese theatrale Form erst Ende des 17. Jahrhunderts über die Türkei, Italien und Frankreich kommend in Europa bekannt. In Deutschland wurde das Schattenspiel und damit auch der Scherenschnitt erst im 19. Jahrhundert populär. Zahlreiche Autoren der Goethezeit, wie Goethe selbst, die Brentano-Brüder, Arnim, Tieck, Mörike und Pocci schrieben Stücke für das Schattenspiel und verfertigten Scherenschnitte. Daneben etablierten sich viele kleine Schattenfigurenbühnen, deren Figuren im Gegensatz zu den Scherenschnitten aber keinerlei Binnenstruktur aufwiesen, sowie eine Schattentheaterbewegung, deren Mitglieder mit großen Laken in die Natur zogen und im morgendlichen Sonnenlicht Menschenschattentheater spielten.

Anfang des 20. Jahrhundert (1901) gründete Ernst von Wolzogen in Berlin die Kleinkunstbühne "Überbrettl". In München entstanden nahezu gleichzeitig die "Elf Scharfrichter". Beide Bühnen wirkten in der Tradition des Kabaretts mit antibürgerlicher, moralkritischer Tendenz. Wenig später, am 1. November 1907, gründete Alexander von Bernus die "Schwabinger Schattenspiele", in der er eigene Stücke und solche von Karl Wolfskehl zur Aufführung brachte. Die Figuren hierzu schnitten Dora Polster-Brandenburg, Rolf von Hoerschelmann, Emil Praetorius und Karl Thylmann.

Zu diesem Kreis stieß auch Ernst Moritz Engert, der angeregt durch den Berliner "Der neue Club" die künstlerische Entwicklung in Richtung einer expressionistischen Formensprache hin erweiterte und analog der Scherenschnitte eine formal reduzierte und stilisierte Binnenstruktur schuf.

Den Sprung in den Film schaffte das Schattenspiel durch die Berliner Scheren- und Siloutettenschneiderin Lotte Reiniger. Mit ihren Silhouettenfilm „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ schuf sie 1926 den ersten noch erhaltenen abendfüllenden Trickfilm (Animationsfilm), der aus mehr als 300.000 Einzelblättern zusammengesetzt worden ist.

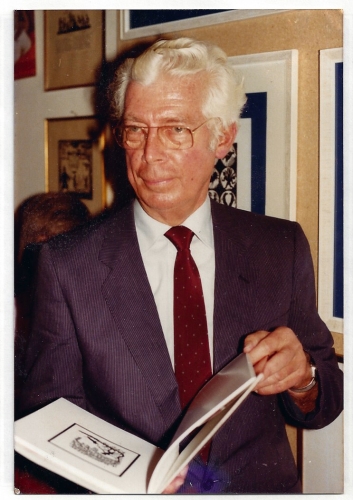

Stil und Arbeitsweise von Jürgen Schwendy

Mit obiger kulturellen Tradition fühlte sich Jürgen Schwendy verbunden und eingebunden. Seine Großmutter unterhielt eine Malschule für Mädchen, seine Tante war mit dem Illustrator Koch-Gotha verheiratet, sie selbst eine bekannte Malerin und sein Vater ein professioneller Musiker. Musik, Kunst und Kultur sog er quasi mit der Muttermilch ein. Vielfältige künstlerische Anregungen bekam er von Kindersbeinen an. So stammen seine Lehrer und Vorbilder aus dem Kreis arrivierter Künstler und nicht aus dem des (verniedlichenden) Kunstgewerbes.

Der Scherenschnitt, wie ihn Jürgen Schwendy verstand, „ist eine anspruchsvolle Technik, gerade in der Kargheit der zu Gebote stehenden Mittel: das Schwarz-Weiß, auf den Punkt des Absoluten gebracht, Beschränkung auf den Umriss. Stimmungen dargestellter Menschen können durch die Haltung und – sparsam zu verwendende – Utensilien dargestellt werden.“ (Fromme).

Die meisten von Schwendys Illustrationen weisen einen äußeren Rahmen auf. Darin entwickeln sich die, von immer recht bewegten Figuren ohne Binnenschnitt getragene Handlung. Oft bedient sich Schwendy des Stilelements der Reihung, Wiederholung oder Variation, sowohl in horizontaler wie in vertikaler Ausrichtung.

Seine Arbeitsweise ist frei und ausschließlich mit der Schere (siehe Film). Mit aufgestützten Ellebogen in einem Sessel freihändig sitzend, stellt er mit einer Nagelhautschere und Spezialpapier seine kleinen Kunstwerke her. Aus Randlinien und geraden Strichen entwickelt er ohne Vorzeichnungen seine Motive. „Seine Schnitttechnik schafft ein graphisch abwechslungsreiches Liniengeflecht, gibt den Menschen eine charaktervolle, eigenwillige Gestalt, wodurch die Illustrationen nicht nur schön, sondern auch lebendig werden.“ (Steinlein, Strobl, Kramer, S. 837). So können seine „fein geschnittenen Silhouetten neben den Schattenrissen des 19. Jahrhunderts bestehen“ (Dittmar). Die bewusst einfach gehaltenen ergänzenden Verse unterstützen und verbalisieren die graphische Ausgestaltung.

Inhaltlich hat sich Schwendy vor allem mit den Themen Tiere (in freier Natur/Afrika: A1, im Zoo: A2), literarische Vorlagen/Dichtungen (A8, A10, A11, A13, B3, B4) und fremde Länder (A5, A9, B2) beschäftigt. Gemeinsame Zoobesuche mit seinen Kindern haben ihn zu künstlerischen Umsetzungen in diesem Bereich inspiriert und ihn das Wohl von Mensch und Tier darstellen lassen. Damit war auch die Altersvorgabe (6-10 Jahre) für das Lese- und Anschaualter festgelegt. Bei den literarischen Vorlagen handelt es sich um Umsetzungen der klassischen Antike (Homer, Hesiod), eigenen Dichtungen (Tod des Gauklers) oder der Zusammenarbeit mit einem Dichter (Der alte Wang). Auch hier will Schwendy heranwachsenden Kindern ein Verständnis für die Denk- und Lebensweisen fremder Völker oder die der Antike vermitteln.

Mit obiger kulturellen Tradition fühlte sich Jürgen Schwendy verbunden und eingebunden. Seine Großmutter unterhielt eine Malschule für Mädchen, seine Tante war mit dem Illustrator Koch-Gotha verheiratet, sie selbst eine bekannte Malerin und sein Vater ein professioneller Musiker. Musik, Kunst und Kultur sog er quasi mit der Muttermilch ein. Vielfältige künstlerische Anregungen bekam er von Kindersbeinen an. So stammen seine Lehrer und Vorbilder aus dem Kreis arrivierter Künstler und nicht aus dem des (verniedlichenden) Kunstgewerbes.

Der Scherenschnitt, wie ihn Jürgen Schwendy verstand, „ist eine anspruchsvolle Technik, gerade in der Kargheit der zu Gebote stehenden Mittel: das Schwarz-Weiß, auf den Punkt des Absoluten gebracht, Beschränkung auf den Umriss. Stimmungen dargestellter Menschen können durch die Haltung und – sparsam zu verwendende – Utensilien dargestellt werden.“ (Fromme).

Die meisten von Schwendys Illustrationen weisen einen äußeren Rahmen auf. Darin entwickeln sich die, von immer recht bewegten Figuren ohne Binnenschnitt getragene Handlung. Oft bedient sich Schwendy des Stilelements der Reihung, Wiederholung oder Variation, sowohl in horizontaler wie in vertikaler Ausrichtung.

Seine Arbeitsweise ist frei und ausschließlich mit der Schere (siehe Film). Mit aufgestützten Ellebogen in einem Sessel freihändig sitzend, stellt er mit einer Nagelhautschere und Spezialpapier seine kleinen Kunstwerke her. Aus Randlinien und geraden Strichen entwickelt er ohne Vorzeichnungen seine Motive. „Seine Schnitttechnik schafft ein graphisch abwechslungsreiches Liniengeflecht, gibt den Menschen eine charaktervolle, eigenwillige Gestalt, wodurch die Illustrationen nicht nur schön, sondern auch lebendig werden.“ (Steinlein, Strobl, Kramer, S. 837). So können seine „fein geschnittenen Silhouetten neben den Schattenrissen des 19. Jahrhunderts bestehen“ (Dittmar). Die bewusst einfach gehaltenen ergänzenden Verse unterstützen und verbalisieren die graphische Ausgestaltung.

Inhaltlich hat sich Schwendy vor allem mit den Themen Tiere (in freier Natur/Afrika: A1, im Zoo: A2), literarische Vorlagen/Dichtungen (A8, A10, A11, A13, B3, B4) und fremde Länder (A5, A9, B2) beschäftigt. Gemeinsame Zoobesuche mit seinen Kindern haben ihn zu künstlerischen Umsetzungen in diesem Bereich inspiriert und ihn das Wohl von Mensch und Tier darstellen lassen. Damit war auch die Altersvorgabe (6-10 Jahre) für das Lese- und Anschaualter festgelegt. Bei den literarischen Vorlagen handelt es sich um Umsetzungen der klassischen Antike (Homer, Hesiod), eigenen Dichtungen (Tod des Gauklers) oder der Zusammenarbeit mit einem Dichter (Der alte Wang). Auch hier will Schwendy heranwachsenden Kindern ein Verständnis für die Denk- und Lebensweisen fremder Völker oder die der Antike vermitteln.